Dans quelle mesure un roman peut-il être le reflet de la réalité ? Est-il légitime d’utiliser des faits réels pour transmettre des situations et des sentiments captés par notre sensibilité ? La Desbandá peut être un point de ralliement dans ce jeu funambulesque entre réalité et fiction, dans lequel même les divergences et les absences peuvent être une source de réflexion. Edward H. Carr[i] nous dit dans «Qu’est-ce que l’histoire ?” : «Les faits de l’histoire ne nous parviennent jamais à l’état «pur», car ils n’existent pas et ne peuvent pas exister sous une forme pure : il y a toujours une réfraction lorsqu’ils traversent l’esprit de celui qui les recueille». Et j’ajoute : cet esprit les élabore et les façonne ensuite en un texte où, au-delà des détails (tels que les noms des acteurs), nous pouvons percevoir l’esprit d’une époque, les sentiments des personnes qui ont vécu des faits que nous ne vivrons très probablement jamais.

Ces jours-ci, cela fera 86 ans que les fugitifs de Malaga ont été criminellement persécutés par les forces franquistes, soutenues par des troupes et des avions italiens. La tentative de repousser les attaques aériennes contre cette foule non protégée a été la dernière opération de l’escadrille Malraux, au cours de laquelle le deuxième pilote a été tué et tout l’équipage a été blessé, à l’exception d’un mécanicien. L’analyse des sources d’information de l’écrivain français[ii], ajoutée à celles d’un des aviateurs qui l’a vécu, du médecin qui les a soignés[iii] et de divers articles sur La Desbandá, voudrait servir d’hommage aux victimes et de rappel de l’attitude criminelle des rebelles. L’événement ne fait pas partie du récit du film Sierra de Teruel, mais il fait partie, et de manière très détaillée, du roman L’espoir.

En bref, les événements peuvent être résumés comme suit :

Juillet-décembre 1936 : La population de Malaga était restée fidèle au camp républicain.

Janvier 1937 : Queipo de Llano ordonne une attaque contre la ville, qui est intensivement bombardée le 13, ses troupes arrivant à Marbella le 16. Malaga reçoit déjà une multitude de réfugiés des villages voisins.

Février 1937 : la ville de Malaga est défendue par environ 30 000 miliciens commandés par le colonel José Villalba Rubio. Il y avait une grande pénurie de matériel de guerre.

Le 3, l’attaque définitive de Franco commence avec la cavalerie, l’artillerie, les avions (une trentaine de chasseurs et autant de bombardiers) et les navires (dont deux croiseurs). Les Italiens du général Roatta ont collaboré avec du matériel moderne. Ils arrivent aux abords de Malaga le 7, et le 8, l’armée rebelle entre dans la ville sous le commandement du duc de Séville (Francisco de Borbón y de la Torre). En ce moment a commencé le long exode de quelque 200 kilomètres vers Almería, entrepris par 200 à 300 000 personnes, venues de Malaga ou réfugiées dans la ville[iv]. Dans l’un des meilleurs résumés en ligne, on estime que quelque 150 000 à 200 000 fugitifs sont parvenus à destination, tandis que parmi les autres, des dizaines de milliers ont été tués en cours de route ou ont été contraints de rentrer, après avoir été rattrapés par les forces italiennes[v].

On estime qu’il a fallu plus de cinq jours pour parcourir le trajet, étant donné les conditions précaires des fugitifs[vi]. Au passage, il convient de mentionner que nombre d’entre eux sont arrivés à Barcelone au terme d’un voyage douloureux, la plupart d’entre eux ayant été accueillis dans le stade de Montjuich, et qu’il est possible qu’ils aient été des figurants dans le film Sierra de Teruel[vii].

À la lumière des différents narrateurs, examinons la séquence des événements :

Face à la gravité de l’attaque sur Malaga, le 8 février, l’équipe de transfusion du Dr Norman Bethune s’y rend depuis Almeria (qui est également bombardée), mais à la hauteur de Motril, il se trouve face à la foule en fuite, et décident de consacrer leurs efforts à aider les plus faibles à atteindre leur destination (avec deux chauffeurs qui alternent inlassablement jour et nuit, les Canadiens Hazen Sise et Thomas Worsley)[viii] . Leur activité s’est poursuivie jusqu’au 12 ou 13 février, date à laquelle la plupart des fugitifs avaient atteint Almeria, et une ligne de résistance avait été consolidée à Albuñol (Grenade)[ix] qui resterait stable jusqu’à la fin de la guerre, lorsqu’Almeria fut prise par les troupes de Franco le 28 mars 1939[x].

Une seule citation sur la cruauté fasciste : un extrait du discours de Queipo de Llano le 9 février :

«(…) Trois quarts d’heure plus tard, un rapport de notre armée de l’air m’informa que de grandes masses de personnes fuyaient à toute vitesse vers Motril. Pour les accompagner dans leur fuite et les faire courir plus vite, nous avons envoyé notre aviation qui a bombardé en incendiant quelques camions«[xi].

Devant la gravité de la situation, le commandement républicain ordonne le déplacement de deux avions de l’escadrille Malraux de se rendre à Tabernas depuis leur base près de Teruel[xii]. De là, lors d’une première incursion le 10 février, ils ont vu les navires rebelles, qu’ils n’ont pas attaqués car ils n’avaient pas les bombes adéquates pour leur blindage. Cela étant, ils ont vu la colonne de fugitifs et ont également perçu les forces de poursuite, qu’ils ont effectivement attaquées, détruisant quelques camions et véhicules blindés, ainsi qu’un pont, pour ensuite retourner à Tabernas. Puis, après un retard au décollage dû à l’absence des bombes nécessaires (précarité totale), les mitrailleuses du Potez sont sacrifiées afin de charger une quatrième bombe supplémentaire, ce qui, sans chasseurs pour les protéger, est suicidaire. Ce retard signifie que les chasseurs italiens, alertés par les navires, les ont attaqués. Voilà pour le récit de Paul Nothomb dans son roman, qui est encore plus précis dans son autre livre[xiii] : il restait cinq chasseurs Polikarpov I-15 à Tabernas, mais seuls deux Potez de l’escadrille ont été impliqués, le premier raid ayant eu lieu le 10 et le second le 11, où l’un des avions a été abattu, comme nous le verrons ci-dessous.

Cette dernière expédition de l’escadrille Malraux était composée de deux Potez-540, le P et le B. Le premier a été attaqué mais a réussi à se poser. Le premier a été attaqué mais a réussi à faire un atterrissage d’urgence. Il était piloté par Maurice Chevenet et Albert Carraz. Le second, qui fait l’objet de notre récit, avait l’équipage suivant[xiv] :

Premier pilote : Guy Santès

Premier pilote : Guy Santès

Second pilote : Jan Frédérikus Stolk

Bombardier : Julien Segnaire

Mitrailleurs : Paul Galloni, Marcel Bergeron et René Deverts.

Mécanicien : Maurice Thomas.

En entremêlant les différents récits, nous pouvons suivre leurs vicissitudes au cours de cette journée :

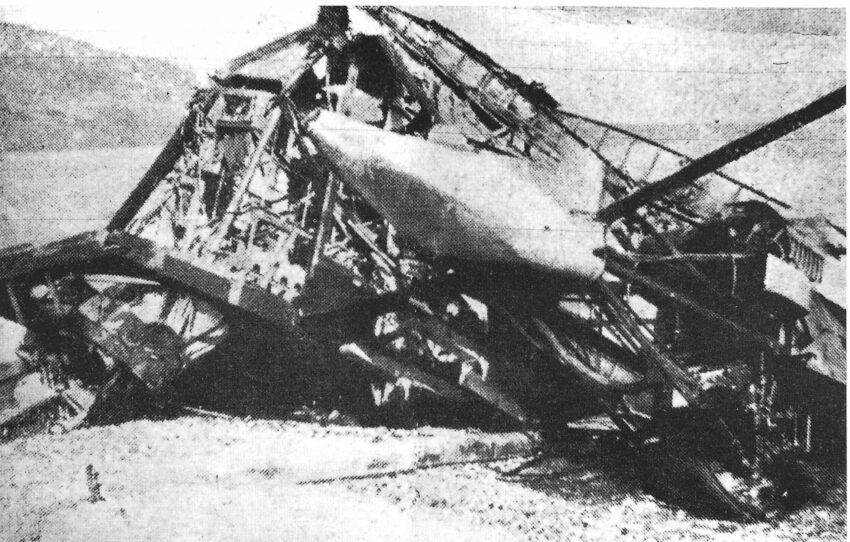

Lors de la première attaque des chasseurs fascistes, le premier pilote est blessé à un bras et le second au ventre. Pensant déjà à un atterrissage d’urgence, ils parviennent avec beaucoup de difficultés à larguer les bombes. L’avion a ensuite plongé dans la mer, à quelques mètres seulement de la côte. C’était dans la région de Castell de Ferro. Résultat : un mort d’une blessure au ventre, Stolk (indonésien), Santès (pilote français) blessé au bras, Segnaire (Nothomb-Bernier, comme nous le verrons) blessé au pied, Galloni (communiste français, chauffeur de Malraux) avec une jambe brisée qu’il finit par perdre, Bergeron (communiste) et Deverts (socialiste) légèrement blessés et Thomas (communiste, qui finira comme apiculteur dans l’Auvergne) indemne. Ce dernier obtient une cavalerie et part à la recherche d’aide.Il l’obtient une heure plus tard dans la camionnette du Dr Norman Bethune. À l’hôpital d’Almeria, ils sont à nouveau bombardés.

Dans l’ensemble, un récit dramatique qui, dans ses versions romancées, présente beaucoup de coïncidence, malgré les changements de nom. La plus significative est celle de l’auteur de deux des récits : Paul Nothomb.

Le Belge Paul NOTHOMB (1913-2006), qui allait devenir un boiteux à vie, utilisait le pseudonyme de Paul Bernier pour publier dans les journaux belges de tendance communiste Le Drapeau rouge et La voix du peuple. Il a ensuite publié cinq romans sous le nom de Julien Segnaire, avant de signer finalement ses souvenirs de la guerre d’Espagne de son vrai nom[xv] : Paul Nothomb. Fils d’une riche famille de droite, partisane du fascisme, il était militant communiste et a inspiré à Malraux son personnage Attignies de l’espoir. Dans ce document, il est décrit comme suit : Les Espagnols, et ceux qui aimaient Attignies, l’appelaient entre eux Siegfried : il était blond, et beau[xvi]. C’est peut-être la raison pour laquelle, lors du tournage de Sierra de Teruel, Malraux a choisi Julio Peña pour le rôle.

Pour ne rien arranger, dans son roman autobiographique El silencio del aviador, le personnage qui incarne le mieux sa figure s’appelle Atrier (l’image proche de Malraux s’appelle Reaux).

Cette confusion est même assumée par des historiens spécialisés dans le sujet, comme l’excellent biographe Jean Lacouture[xvii], qui n’inclut pas Nothomb dans la liste des noms les plus fréquemment cités, bien qu’il le mentionne sur la même page, comme s’il s’agissait de deux personnes différentes, à côté de Segnaire (attribuant l’origine de ce nom à son passage à la base de La Señera, près de Valence). Sur une autre page, il indique que Jules Segnaire est un pseudonyme littéraire de Paul Bernier, un communiste, lieutenant et commissaire politique de l’escadrille[xviii]. En bref : Nobody est Perfect.

Pour conclure, un commentaire sur le récit que fait Malraux lui-même, dans son roman L’espoir, des événements qui se sont déroulés sur la route de Malaga à Almeria à la mi-février 1939. Avec leurs noms de famille modifiés, les personnages Santès (Sembrano), Stock (Reyes), Attignies (Segnaire) et Thomas (Pol) apparaissent, ce dernier étant également présent dans les événements reflétés dans le film Sierra de Teruel.

Au cours de sept pages, Malraux utilise dans L’espoir (Gallimard, 1996)

sa riche prose pour nous donner un aperçu des événements tragiques dont nous avons parlé. En hommage à ceux qui les ont subies, je vous propose, en conclusion, quelques brèves citations.

Sur le fait d’être attaqué : (page 517)

La chasse ennemie revint, tira de nouveau de toutes ses mitrailleuses ; les balles traçantes tendirent autour de l’avion une toile d’araignée de traits rouges. Les vagues claires et calmes du matin, sous Sembrano, réverbéraient le soleil avec un bonheur indifférent ; le mieux était de fermer les yeux, et de laisser descendre lentement l’avion, jusqu’à… Son regard rencontra soudain le visage de Pol, inquiet, couvert de sang, mais toujours apparemment joyeux. Les traits rouges des balles entouraient l’appareil plein de sang, où Attignies était maintenant penché sur Reyes descendu de son siège et qui semblait râler ; le visage de Pol, le seul qui vit Sembrano de face, ruisselait lui aussi ; mais il y avait dans ces joues lisses de gros Juif boute-en-train un tel désir de vie que le pilote fit un dernier effort pour se servir de son bras droit. Le bras avait disparu. De toute sa force, pieds et bras gauche, il cabra l’appareil.

Déjà sur la côte, la menace continue : (page 520)

Sous le bruit de fuite rythmé par le battement de la mer, un autre bruit, qu’Attignies connaissait du reste, commençait à monter : un avion de chasse ennemi. La foule s’égaillait : elle avait déjà été bombardée et mitraillée.

Il venait en ligne droit vers le multiplace dont les dernières flammes s’éteignaient dans la mer. Déjà, les miliciens transportaient les blessés ; ils seraient sur la route avant l’arrivée de l’avion ennemi. Il fallait crier à la foule de se coucher, mais nul n’entendait. Sur les instructions de Sembrano, les miliciens couchaient les blessés le long d’un petit mur. L’avion descendit très bas, tourna autour du multiplace, patter en l’air et couvert de flammèches mourantes comme un poulet à la broche ; le photographia sans doute, et repartit. « Mais les camions aussi ont les pattes en l’air ».

En quête d’aide : (page 520)

Une charrette passait. Attignies l’arrêta, quitta l’épaule du milicien. Une jeune paysanne quitta sa place pour qu’il la prît, et s’assit entre les jambes d’une vieille. La charrette repartit. Elle contenait cinc paysans. Personne n’avait posé des questions, et Attignies n’avait pas dit un mot ; le monde entier, à cette minute, coulait dans un seul sens.

Le milicien marchait à côté de la charrette. Après un kilomètre, la route s’écartait de la mer. Dans les champs étaient allumés des feux ; ces feux, ces gens accroupis ou couchés suaient l’angoisse, dans l’immobilité comme dans la fuite. Entre eux, la masse passive des sans-logis continuait vers Almería sa migration désespérée. L’enchevêtrement des voitures devenait inextricable. La charrette n’avançait plus.

—C’est encore loin ? demanda Attignies. —Trois kilomètres, répondit le milicien.

Un paysan les dépassa, monté sur un âne ; les ânes, quittant sans cesse la route, se glissant partout, allaient beaucoup plus vite.

—Prête-moi ton âne. Je te le rendrai au village devant la poste. C’est pour les aviateurs blessés.

Le paysan descendit sans dire un mot et prit la place d’Attignies dans la charrette.

Bethune à son secours (il faut dire que Malraux attribue à Attignies le fait d’être allé chercher de l’aide, et non à Thomas/Pol qui l’a fait) : (page 524)

Au milieu d’un champ, il entendit crier son nom : le mitrailleur espagnol, tout rond, semblable à une pomme jubilante, toujours ensanglanté, bondissant et rebondissant, courrait vers lui. Attignies était de retour avec un auto. Les avions de chasse républicains avaient prévenu l’hôpital. Sembrano et Pol installèrent les blessés sur le plancher et la banquette de l’arrière ; le mitrailleur resta avec eux.

Un médecin, le chef du service de transfusion de sang canadien, était venu avec l’auto.

Vers Almeria : (page 526)

— « Halte-là », hurla un milicien. Le chauffeur ne ralentit pas. Le milicien mit la voiture en joue. « Aviateurs blessés ! » cria le chauffeur. Le milicien sauta sur le marchepied. « —Halte, bon Dieu ! —Aviateurs blessés, je te dis, andouille ! Tu vois pas clair ? » Encore deux phrases que les blessés ne comprirent pas. Le milicien tira, et le chauffeur s’affala sur le volant. L’auto faillit s’écraser sur un arbre. Le milicien serra le frein, sauta, et partit sur la route.

—Un milicien anarchiste, au képi rouge et noir, un sabre au côté, sauta dans le camion. « Pourquoi vous arrête-t-il, cet abrouti-là ? Je ne sais pas », répondit Attignies. L’anarchiste sauta à terre, courut derrière l’autre milicien. Tous deux disparurent derrière des arbres vert sombre dans le soleil. La voiture restait abandonnée. Aucun des blessés ne pouvait conduire. L’anarchiste reparut comme s’il fût sorti d’une coulisse, le sabre rouge à la main. Il revint jusqu’au camion, déposa le chauffeur mort sur le bord de la route, s’assit à sa place, démarra sans rien demander. Après dix minutes il se retourna, montra son sabre ensanglanté.

— « Salaud. Ennemi du peuple. Recommencera plus. »

Déjà à l’hôpital : (page 527)

Un hôpital vide, plein encore d’appareils, de bandages, de toutes marques du passage de la douleur. Dans les lits défaits et souvent ensanglantés dont le vide était si cruellement mêlé à des traces toutes fraîches de présences, il semblait que se fussent couchés, non des hommes vivants ou mourants avec leurs visages particuliers, mais les blessures mêmes, —le sant à la place du bras, de la tête, de la jambe. L’immobile lourdeur de l’électricité donnait à toute la salle un aspect irréel, dont la grande unité blanche eût été celle d’un rêve si les taches de sang et quelques corps n’eussent sauvagement imposé la présence de la vie : trois intransportables attendaient les fascistes leur revolver à côte d’eux.

Ceux-là n’avaient plus à attendre que la mort qui viendrait d’eux, ou celle qui viendrait des ennemis, à moins que n’arrivassent les avions sanitaires. Ils regardaient en silence entre le grand Pol crépu. Sembrano à la lèvre avançante, et les autres qui n’avaient plus que le visage de la douleur ; et la salle s’emplissait de la fraternité des naufragés.

Il faut aussi rappeler que Max Aub, proche collaborateur de Malraux lors du tournage de Sierra de Teruel, a également évoqué le même épisode dans son conte «El cojo» (le boiteux), qui reflète même le moment précis de l’attaque de l’avion. Il n’a pas vécu les faits, mais les raconte avec précision sous l’influence de témoignages de personnes ayant pris part aux événements[xix]. Voyons un bref passage :

Le moteur d’un avion a été entendu, il devait voler très bas, mais on ne pouvait pas le voir (…) Soudain, on l’a vu se diriger vers la mer. Le moteur de droite était en feu. L’engin a glissé un peu et est tombée vers l’eau. Au même moment, deux escadrons de huit avions piquèrent vers le lieu de la chute en mitraillant le vaincu. Puis ils ont traversé jusqu’à Malaga[xx].

Un récit dramatique, dans lequel la littérature enrichit l’histoire, dans lequel l’histoire rassemble ses mille récits pour embrasser l’imagination de l’auteur. Et, pour le lecteur, un frisson. Il sert d’hommage aux milliers de personnages anonymes qui ont vécu et souffert à La Desbandá, chacun d’entre eux méritant une biographie ou un poème.

[i] CARR, Edward H. (1961) What is history? Cité par Julián Casanova sur Facebook (31.1.2023). En ESPAGNOL: ¿Qué es la historia?, Barcelona, Planeta, 2017.

[ii] MALRAUX, André (1996) L’espoir. Paris, Gallimard.

NOTHOMB, Paul (2001) Malraux en España. Barcelona, Edhasa.

NOTHOMB, Paul (2006) El silencio del aviador. Madrid, El funambulista.

THORNBERRY, Robert S. (1977) André Malraux et l’Espagne. Génève, Librairie Groz.

[iii] BETHUNE, Norman. (2022) La Desbandá -El crimen de la carretera de Málaga a Almería y otros escritos. Logroño, Pepitas de calabaza, SL.

[iv] https://www.eldiario.es/andalucia/mayor-crimen-guerra-franquismo-desbanda_0_480852402.html

[v] https://serhistorico.net/2018/03/15/malaga-febrero-de-1937-la-desbanda/

[vi] BETHUNE (2022): 51.

[vii] https://www.visorhistoria.com/secuencia-xiv-1-oh-es-el/).

[viii] BETHUNE (2022): 85

[ix] https://historiasdealboran.wordpress.com/2019/02/03/una-vision-de-la-desbanda-de-malaga-en-la-novela-lespoir/

[x] https://historiadeltiempopresente.com//wp-content/uploads/2021/04/Ramirez.Tapia_.2017.pdf

[xi] “Málaga en las charlas de Queipo de Llano (1936-1937)” Revista Jaberga, nº 24, 1978, Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (en línea) (consulta 05/03/2018).Dans : http://www.lopezcuenca.com/malaga1937/malaga_queipodellano.pdfb

[xii] NOTHOMB (2006): 165.

[xiii] NOTHOMB (2001): 146

[xiv] THORNBERRY (1977): 217

[xv] NOTHOMB (2001 y 2006)

[xvi] MALRAUX (1996): 190

[xvii] LACOUTURE, Jean (1976). Malraux, une vie dans le siècle. Paris, Ed. Du Seuil. Pages 219 y 233.

[xviii] THORNBERRY (1977): 211.

[xix] SANCHEZ ZAPATERO, Javier (2012). “El cojo” de Max Aub y la Guerra Civil española: escritura para el combate, lectura para la memoria. RILCE-Revista de Filología Hispánica 28.2: Page 569

[xx] AUB, Max (2006). Obras completas, IV-B. Relatos, II. Eds. Lluís Llorens y Javier Lluch. Valencia: Generalitat Valenciana/Diputació de Valencia, page 73.